目次 ⒈ プロフィール ⒉ 今まで携わった場所やイベント・団体 ⒊ 簡単に今に至る経緯を紹介いたします

⒈ プロフィール

東村 麻古(ひがしむら あこ)

4児の母。2009年、子育てを田舎でするために東京から長野県佐久市にIターン移住し、田舎暮らしを始めた。佐久市では料理教室、栄養カウンセリング、ファスティングサポート、食育活動などを通して食と健康の知識を広める。

佐久市商工会議所と一緒に食育絵本「いただきます」を作成。地域の特色を活かした食育活動を行なう。

2021年2月に離婚をして4人の子供のシングルマザーとなり、2022年4月、長男長女の大学進学を機に活動拠点を東京へ移し、活動準備を始める。

- 臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラー

- 臨床分子栄養医学研究会PNTトレーナー

- エキスパートファスティングマイスター

- シータヒーリングプラクティショナー

- マクロビオティック師範

- シンガー

⒉ 今まで携わった場所やイベント・団体

・佐久市商工会議所 発行 農食育絵本「いただきます」編集メンバー

・佐久平総合技術高等学校 臼田キャンパスにて「食育」講演

・佐久市観光協会内 佐久ぴんころウォーク実行委員会主催

「第6回佐久ぴんころウォーク」地元の食材を使った健康食の提案

・佐久市臼田健康活動サポートセンター(うすだ健康館)にて健康セミナー

・佐久市男女共生ネットワーク パートナーシップ佐久 健康講演、料理教室

・うすだ健康館にて 親子で木もれびサロン 食育講座

⒊ 簡単に今に至る経緯を紹介いたします

長文ですが、お時間に余裕のある方がいらっしゃいましたら、お付き合いください。

目次 ⒈ 長女のアトピーにより食と健康の世界へ ⒉ アトピー治療で垣間見た現代西洋医学の闇 ⒊ 小児科医真弓定男先生との出会い ⒋ マクロビオティックと田舎生活 ⒌ 無介助出産、自分の手で取り上げる ⒍ 断食メガネの田中さんとの出会い ⒎ 農食育絵本「いただきます」 ⒏ 臨床分子栄養医学研究会との出会い ⒐ まごめじゅん先生との衝撃的な出会い ⒑ 皆さまが本来の姿で輝くために

⒈ 長女のアトピーにより食と健康の世界へ

私が「食」の世界に興味を持ちはじめたのは、2001年に産まれた長女が重度のアトピーだったからでした。手足の甲はゾウの肌のように腫れ上がり、顔や耳の後ろ、肘、膝の内側などに湿疹があり、当時はどうやったらアトピーが治るんだろう、といろいろと試しては出口のない迷路をさまよっていました。

そんな折、自然食品店の店員さんにお風呂の浄水器をオススメされた私は、周りの反対を押し切って取りつけてみました。結果、長女のゴワゴワした象肌の腫れた手の甲、足の甲の赤みが取れ、腫れも治ってアトピーの症状だけになりました。

当時は東京に住んでおり、マンションにある水のタンクの塩素濃度が高く、娘のアトピーの弱った肌にこの塩素が当たり、酷くなっていたのです。

まだ治らなかったアトピーを治すべく近所の皮膚科のセカンドオピニオンで紹介された東京女子医大のK教授を訪ね、大学病院で治療を受けることになりました。

⒉ アトピー治療で垣間見た現代西洋医学の闇

その診察では後ろに患者さんがたくさん並んでいるのにも関わらず、1時間も時間をかけて入院して完治させることが大事だとK教授から諭されました。

僕だったらステロイドを使ってコントロールして、プールに入れてあげるし、ソフトクリームも食べさせてあげるよ。食べたいものも食べられないなんて、お母さん子供が可哀想だよ。

アトピーは僕が治してあげるから。

と自信満々におっしゃっていたK教授は回診で研修医をたくさん引き連れて1回だけ見にきただけでした。お粗末。結論を言えばステロイドでアトピーは治りません。

私たちは食べたものを消化吸収したものでできています。個体差を考えながら、食べるものを変え・ストレスをなくし・環境を整え・そして心をケアしていってあげるとアトピーも喘息も必ず改善していきます。

結局、大学病院で学生や研修医の実験台のような経験を幼い長女にさせてしまったことを本当に後悔しました。でも、この経験がなければ自然療法やマクロビオティックに興味を持つことはなかったので私には必要な経験でした。

⒊ 小児科医 故真弓定夫先生との出会い

結局、西洋医学では、出現している症状に対し、その症状を薬で抑えているだけだ、と悟った私は、長女を出産した病院で受けた講座を思い出しました。確か・・・小児科の先生が食事や環境がとても大事だとおっしゃっていたはず、と病院へ問い合わせて小児科の先生の診療所を教えてもらいました。その小児科医、真弓定夫先生は、産院の院長先生と仲良しだったため、妊婦のための講座を受け持っていたのです。

真弓先生は吉祥寺の繁華街のど真ん中、サンロードにある一角のビルの2階で開院なさっていました。とても寂れた感じで診療所とは思えず、あっているのか不安になってしまう入口です。階段を登って診療所に入ると私服の先生と看護師さんが迎えて下さいました。初めてのお母さんは必ずと言っていいほど真弓先生に第一声叱られます。

そして愛情深く丁寧に、なぜ牛乳がいけないのか、和食の大切さ、お母さんの心持ちなどを説明して下さいます。子育てにおいて真弓先生のお言葉は子供の状態を判断するのにとても助かりました。

今でも大切に私の部屋のコルクボードに貼ってある真弓先生のお言葉を紹介いたします。

快食・快眠・快便・機嫌・元気 赤い熱は青信号、青い熱は赤信号

これは世のお母さま方に伝えたい言葉でもあります。

大病院の先生方と違って親、子供、その孫と3世代を見てきた真弓先生のお言葉には大変な重みと真実味がありました。真弓先生のような町医者が各地にいらっしゃったらいいのにな、と今でも感じています。

⒋ マクロビオティックと田舎生活

西洋医学に不信感を抱いた私は東洋医学へと見事にシフトしていきました。

とは言っても子供が小さいうちはなかなか勉強ができるわけはなく、慌ただしい毎日を送りながら、インターネットや本で情報を収集する日々が続きました。当時のインターネットはそこまで専門的な情報が載っていることが少なかったので個人のブログを読み漁っていました。皮膚科の先生のアトピー闘病記をよく読んでいた記憶があります。

2007年の9月、自宅出産した3人目が9ヶ月になった頃のことです。上2人が幼稚園に行くようになり、心にも余裕ができて落ち着いてきた頃、友人の通っていた東京下北沢の「リマクッキングスクール」へ通いはじめました。

マクロビオティックの陰陽調和、一物全体、身土不二の考え方はとても腑に落ち、ずっと思い描いていた田舎での子育ての夢に拍車がかかりました。スクールの師範科を修了し、2009年3月に長野県佐久市にIターンで引っ越し念願の田舎生活を始めたのです。

田舎では畑を耕しながら子供と野菜の収穫をしたり、大豆の収穫を子供達として自家製味噌を作ったりしていました。

薪ストーブの丸太をもらえるとなれば軽トラで出向き、チェーンソーで切り分け、軽トラに乗せて運んで、家で降ろして、別日に薪割り機を借りてきて薪を割って積み上げる、というような田舎さながらの生活をしていました。

2005年、長女が幼稚園に入園してからずっとお弁当を作り続けていました。長女が小学校1年の時に1ヶ月だけ乳・卵除去で給食を食べたのですが、アトピー症状がひどくなりお弁当にしました。一応節目でどうするか子供達に聞いてから本人に決めさせた結果、他の子供たちもお弁当を選び、4人分のお弁当をずーっと作り続けていました。

今現在、三女だけは本人の希望で中学から給食を食べています。

⒌ 無介助出産、自分の手で取り上げる

話が前後しますが、佐久市に引っ越した2009年7月に4人目を無介助で自宅出産し、自分で取り上げました。

2300gくらいの我が子を抱きながら、(この命を大切に育てていこう)(私の元に来てくれてありがとう)という、とめどない想いが次から次へと溢れ出て涙が止まりませんでした。

お姉ちゃんお兄ちゃんにも見て欲しかったのですが、1人も起きず、残念。

出来るだけ子供に寄り添い、娘の伝えたいことを理解しようと、生後3週間は出来るだけ自然の明りのみで生活し(出産時も夜中の1:48でしたので暗い中で取り上げました)、出来るだけ、人工的なものから遠ざけました。

4人目の娘との生活はとても心地よく、コミュニケーションも良好。お姉ちゃん、お兄ちゃんたちもとても可愛がって愛情豊かに接してくれましたよ。

大自然に囲まれ、尊い命の誕生を経験し、この上ない幸せを感じていました。しっかりと生命のルーツを子供達に伝えるんだ、今しかできない経験を子供達にさせよう、と決意を新たにしました。

そんな中でもさらに学びたくて、山梨の北杜市でマクロビオティック教室をされている永井みなか先生のところへ勉強に行きました。ラ・コシナ・デ・ミナカでマスターを修了してからもマクロビオティック生活を送っていましたが、矛盾というか、違和感を感じはじめていました。

(マクロビオティックが全ての人に有効なわけではないし、マクロビオティックの陰陽論だけでは説明が不十分なところもある。もっとズバッと的確にからだのことを説明できないだろうか・・・。)

違和感とともにいろいろな考えが頭を巡っていました。

⒍ 断食メガネの田中さんとの出会い

そんな時にフェイスブックで断食メガネの田中さんと出会い、そのご縁でエキスパートファスティングマイスター@ファスティングマイスター学院の資格を取らせていただきました。

田中さんからは「同じジャンルの本だけでなく、いろんな本を読んでいろんな考え方を取り入れた方が良いよ」とアドバイスをいただきました。

田中さんの言葉を受け取ると同時に、この世の中にあるものは全て必要があって存在しているんだ、という意識が降りてきて、今まで避けていたお肉もお魚も、時には添加物も乳製品もお砂糖も食卓に出しはじめました。

私たちは善も悪もない、全て必要があって存在している。否定せず、見守ってあげればいいんだ、という気持ちになりました。

その変化により自分の中の境界線がなくなり、社会との関わり合いがすごい勢いで広がりはじめました。

⒎ 農食育絵本「いただきます」

地域の関わり合いの中では長野種畜牧場の元場長、加藤信夫さんとの大きな出会いがありました。「食育の絵本を作りたいんです」という私のポロっとお伝えした気持ちを加藤さんが拾ってくださり、2017年9月から元気作り支援金を活用した農食育絵本「いただきます」の編集チームの一員として絵本作成に携わることができました。

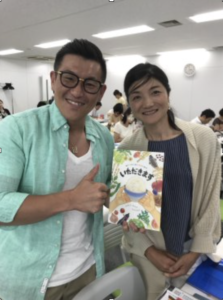

無事2018年3月に佐久商工会議所から農食育絵本「いただきます」を発行でき、その絵本を元に佐久市では年4回ほど食育イベントをさせてもらっておりました。

農食育絵本「いただきます」は佐久市のイラストレーター磯村双葉さんの愛らしいイラストで描かれています。身土不二をコンセプトにした、全く新しい農食育絵本です。

この絵本の編集に携われて本当に光栄でした。実現に向けての場を与えてくださった加藤さんに本当に感謝申し上げます。

佐久市商工会議所発行 農食育絵本「いただきます」http://39agri-food.jp/site/ehon/

⒏ 臨床分子栄養医学研究会との出会い

そして、2018年2月に断食メガネの田中さんのご紹介で分子栄養医学を学び始め、畏れ多くも2018年8月に臨床分子栄養医学研究会の認定カウンセラーの資格をいただきました。

分子栄養医学研究会での宮澤賢史先生からの学びは本当に身になるお話がたくさんあり、今まで曖昧に認識していた人体の症状の裏付けやその機序がわかってくるにつれて、今までの疑問がクリアになってきました。

マクロビオティックで感じていた違和感も宮澤先生の提供してくださる数多くの資料とエビデンスによりクリアになりました。分子栄養医学の素晴らしいところは、いろいろな症状の根本原因を宮澤式分子栄養医学理論により推測でき、治療法が明確にわかるところです。おかげさまで自信を持って分子栄養医学を学ばせて頂いております。分子栄養医学、サイコー!

しかしながら、まだ私は分子栄養医学の扉を開けて、一歩踏み出したところですので、まだまだ咀嚼しきれない膨大な情報量に向き合い、これからも日々勉強に励んでいきます。

⒐ まごめじゅん先生との衝撃的な出会い

臨床分子栄養医学研究会では、まごめじゅん先生にもアドバンス講座で教えていただきました。まごめ先生には分子栄養医学だけではない、ビジネスのお話、心の持ち方、そしてそして心理的なアプローチの仕方など、とても実践的にご教授いただき、勝手ながら「人生の師」と仰がせて頂いております。

先生、本当にパワフルでアクティブでどこまで行っちゃうの〜笑

ビタミンアカデミー https://vitaminj.tokyo/

また、まごめ先生にご紹介いただいたPCM(パーソナルコミュニケーションモデル)の増田英之マスタートレーナーとの出会いも私の人生においての大きな衝撃でした。

ケーラーコミュニケーションズジャパン https://www.kcj-pcm.com/main.html

私のパーソナリティにとって、平々凡々なルーティンの中の専業主婦が一番ストレスな職業でした笑

このPCMを受講し自分を知ることで自分が何をしたら心地よいのか、落ち込んだ時の心のケアの仕方もわかります。そして他人と円滑なコミュニケーションを取る上で必要な知識も学べるので日常生活や仕事に大いに役立つのです。

⒑ 皆さまが本来の姿で輝くために

2020年に私は「離婚をする」という大きな決断をしました。

離婚の理由についてはおいおいブログで書いていこうと思っていますが、ずっと専業主婦をしていた私にとって、とても覚悟のいる決断でした。晴れて2021年2月、離婚をし、シングルマザーとなりました。

そこに行くまでの過程は、とても大変なものでした。

でも、元はと言えば自分が播いた種です。きちんと自分の心に耳を傾け、自分で決めて選択をしていれば結果は違ったでしょう。なんでも人任せにしていた人生のツケを払っただけのことです。

ここまでくるのに随分と時間がかかってしまいましたが、私のこの経験があるからこそ皆さまにお伝えできることがあるのです。声を大にして言いたいことがたくさんあります。

私の発信が必要な方に届き、皆さまの変化のきっかけになったならとても嬉しく思います。

全ての皆さま。あなたは今を生きる力があります。そしてあなたが想う方々を愛する力があります。そして、自分らしく最高最善の人生を歩む力があります。

全ての皆さまが本来の姿でキラキラと輝きながら活動し、ぷくぷくと発酵し合う世の中になりますよう祈っております。

長々とした文章をここまで読んでいただきありがとうございました。

インナーピース 代表 東村 麻古(あこ) 拝