いよいよ米麹づくりのはじまり!〜3日目〜

3日目です。仕込んだ米麹はどうなっているでしょうか?

麹は生き物です。子育てと同じで時間通り予定通りにいかないもの。

蒸米の状貌(じょうぼう)をよく観察して見ましょう。

米粒のまわりに多少白い菌が付いているが、もう少し箱で発酵させた方が良さそう。

米粒のまわりに多少白い菌が付いているが、もう少し箱で発酵させた方が良さそう。

●米麹づくり3日目にやること

▪️箱に入った蒸米の切り返し

▪️箱に入った蒸米を麹蓋に移す(盛り)

▪️麹の手入れ2回目(中仕事)

▪️麹の手入れ3回目(仕舞仕事)

▪️箱に入った蒸米の切り返し

引き込みから18~20時間くらいたつと麹菌の甘〜い香りが漂ってくます。

うまく菌糸がまわっていれば、お米のまわりに白い菌が繁殖して

白っぽくなリます。

お米の塊があるようならほぐして、混ぜ込んで酸素を入れてあげます。

麹菌は繁殖のためには酸素が必要な好気性菌。

麹カビ菌にとっての繁殖適正温度は25度〜30度とかなり低めで

50度で死滅してしまいます。

ちなみに納豆菌の繁殖温度は40度〜70度です。

▪️箱に入った蒸米を麹蓋に移す(盛り)

切り返しから3時間ほどたったら麹蓋に蒸米を移します。

この、箱から麹蓋に移し替える作業を「盛り」と言います。

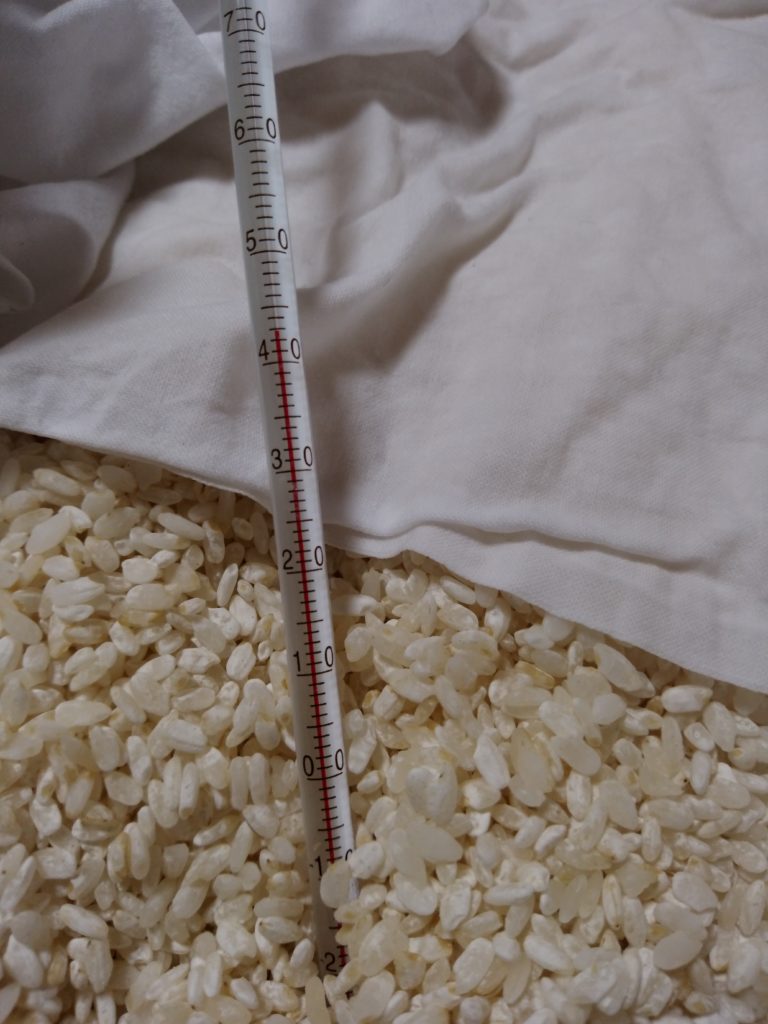

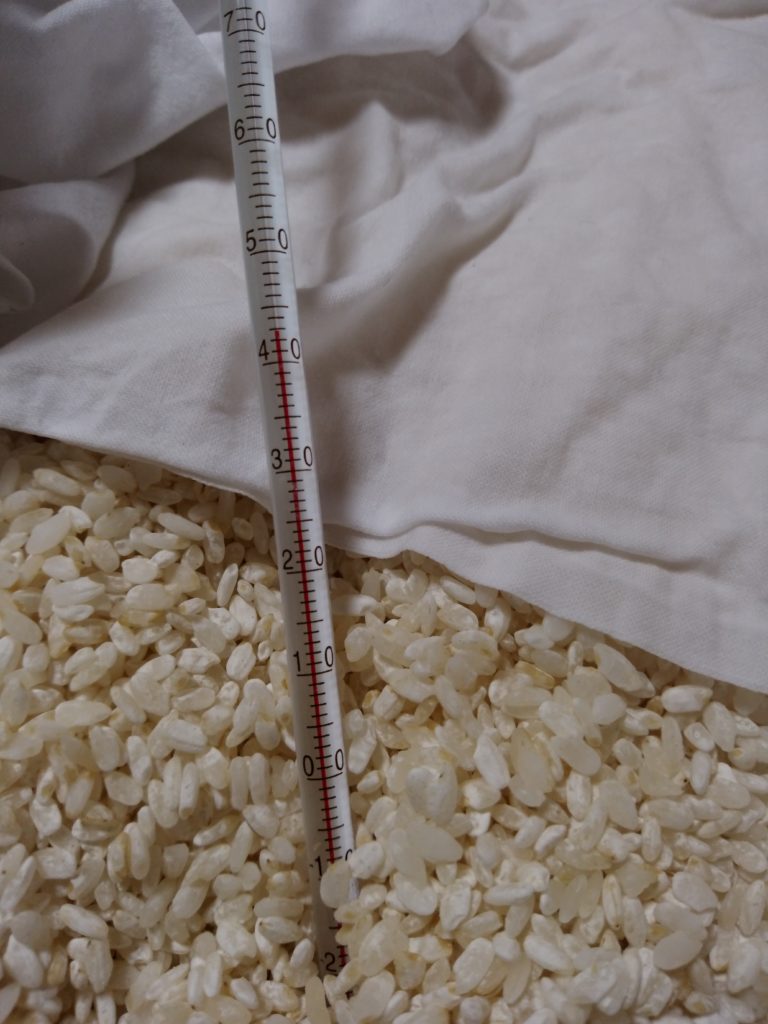

この時の品温は必ず40度を超えていることを確認してください。

「盛り」を行う目安が40度を超えていること、です。

もし超えていなければ、超えるまで待ちましょう。

「盛り」の作業に入るときは室温が低いと蒸米が冷めてしまうので

しっかりと室温にも気を配ります。30度くらいが理想です。

手早く作業を進められるよう、道具は準備しておきましょう。

麹蓋がない場合、頑丈なダンボールの底から高さ20センチくらいを切って

布を敷いて使用することもできます。

麹蓋でしたら布は必要ありませんが、ダンボールに直接ですと

ダンボールに麹がくっついてしまうので種切り後に入れた箱と

同じように包んで使います。

今回わたしもこの方法でやりました。

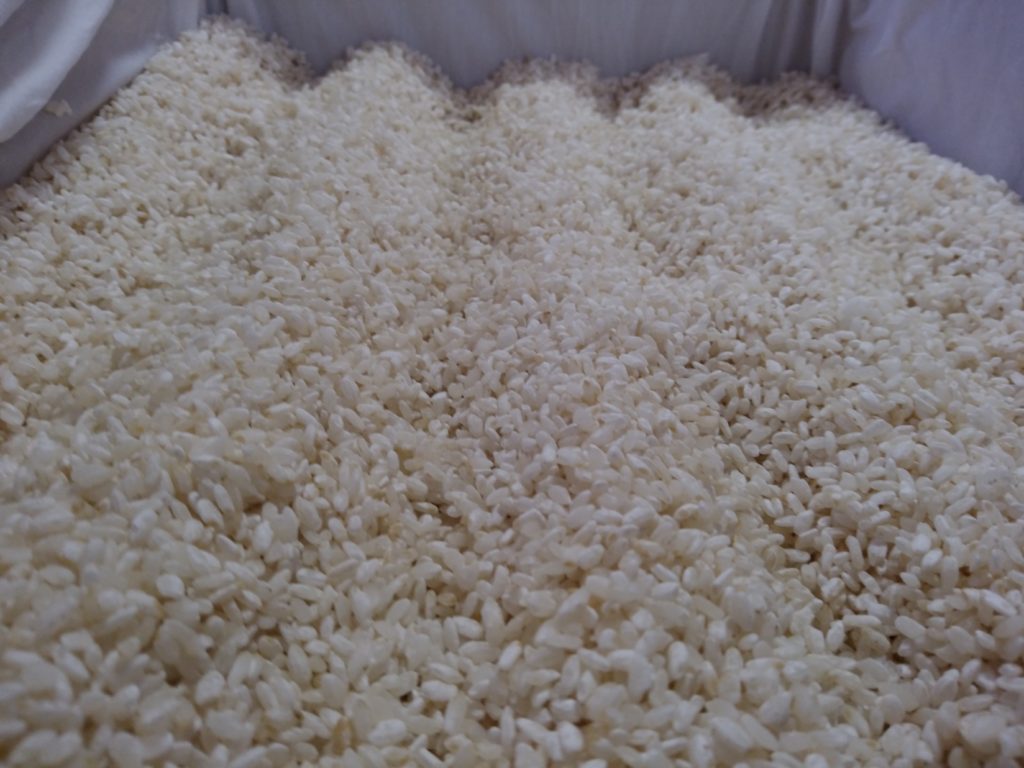

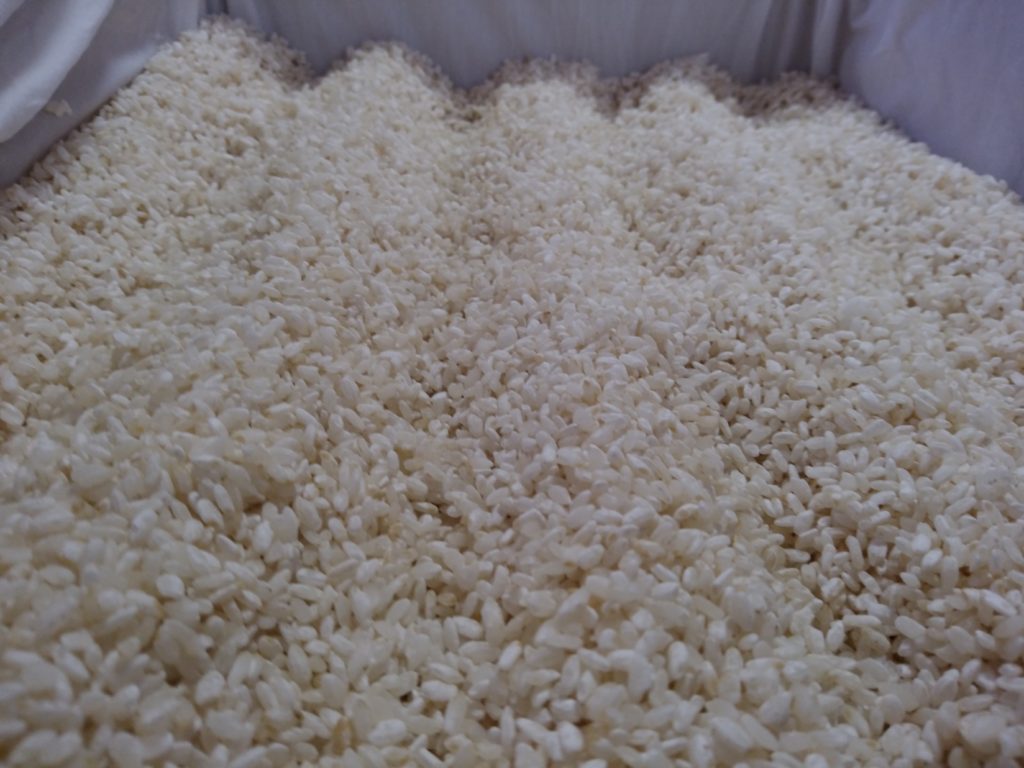

蒸米をなるべく薄く伸ばし、

畝を作って空気に触れる面積を増やしてあげます。

包んでから、乾きすぎないように清潔な濡れタオル(温水で絞ったもの)を

一枚上に乗せます。

▪️麹の手入れ2回目(中仕事)

「盛り」から5〜6時間たつと、さらに麹菌が繁殖して、温度が上昇してきます。

ちょこちょこと温度を見て、室内の温度、湿度を確認して下さい。

5〜6時間たつと、再度40度くらいになっているので蒸米を混ぜて空気を入れます。

これを「中仕事」と言います。

この作業も室内の温度を30度に保って乾燥しすぎないよう、

手早く行います。

お温度、湿度を確認して、タオルが乾いているようなら再度温水で濡らして

かけて保温庫で発酵させます。

その後も40度以上になるようなら麹蓋の位置を入れ替えたり、

手で撹拌したりして38度程度を保ちます。

難しいようでしたら、暖房器具のスイッチを切ったり、つけたりしながら

温度調節をして下さい。

わたしは掘りごたつで作業をしたので、掘りごたつの上下の暖房を

つけたり、消したり、換気口を開けたりしながら温度調節をしました。

*掘りごたつの作業は雑菌が心配なので大きなビニールのシートで覆って

使用しました。

▪️麹の手入れ3回目(仕舞仕事)

中仕事から数時間たつと再度40度以上になってきます。

蒸米はもう蒸米ではなく、米麹になっており、

栗のようなほくほくとしたいい香りが漂っています。

実質最後の手入れです。

中仕事と同じように撹拌します。

ここから出麹までは40度以上を保つようにします。

とは言え、50度で麹菌は死滅してしまうので

気をつけましょう。

まごわやさしいな本舗の楽しいイベント、味噌づくり!

みんなでワイワイ味噌づくりをしながら

「まごわやさしいな」ランチを食べるイベントです!↓

イベント詳細はこちらhttp://ako-m.com/home/events/