立春過ぎてから、この子を見つけると

心がぽかぽか。うきうき。

こんにちは!

待っていたよ!

Prepare your mind and body ~Today is the first step~

立春過ぎてから、この子を見つけると

心がぽかぽか。うきうき。

こんにちは!

待っていたよ!

平成17年、6月10日、第162回国会で食育基本法が成立し、同年7月15日から実施された。

食育基本法の中で、「食育」とはどのようなものか、というと、

①生きる上での基本であって、知育、徳育、

及び体育の基礎となるべきもの

②様々な経験を通じて「食」に感する知識と「食」を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること

国がこの「食育基本法」をつくった背景は

次のような問題を懸念してだ。

食育の推進に向けて 内閣府 食育推進室 食品安全委員会事務局 文部科学省 スポーツ・青少年局学校健康教育課 厚生労働省 健康局総務課生活習慣病対策室 農林水産省 消費・安全局消費者情報館

わたしたちは何の疑問も持たずに毎日3食食べ続けている。

あまりにも日常がせかせかし過ぎて、

食べたものの味もわからないなんてこともあるよね。

仕事の合理化、効率化とともに

わたしたちの食べるものも合理化、効率化されたものが

たくさんお店に並んでいる。

フツーにコンビニやファーストフードで

すぐに手に入る食べもの。

スーパーのお惣菜。

別にそれを食べるのことが悪いのではない。

それはどこのモノを使ってどういう経路をたどって

どういう風に作られて、どんな想いが重なって

お店に売られているのかを「知って」食べて(選んで)ほしい。

わたしたちが口にするものが

体や心にどんな影響を与えるのかを

「知って」食べる(選ぶ)ことがどんなに大事なことか。

食べもののルーツを知らないで育った子に

「食」の大切さなんてわからない。

お米だって、かぼちゃだって、トマトだって、

畑を耕して、種をまいて、苗を育てて、定植して、

草を刈って、追肥して、その野菜に必要な工程を経て、

ようやく収穫して、保管して、出荷する。

農家さんがどれだけの想いで野菜をつくっているのか

わたしたちの口に入るまで、どれだけの工程をやってくださっているのか、

わたしたちは「知る」べきである。

知って、わたしたちそれぞれの生活に合うものを選ぶ。

それは自分を知ることだから。

自分が何を求めているのか。

どんな生活がしたいのか。

「知って」選ぶことで「食」の大切さは、わかる。

だって、本当に求めるものだから、

心から感謝があふれ出す。

長野県佐久市では毎年梅と桜が同じくらいに開花します。

これは小梅。

小梅は若干早く開花しますが、

今年は早いような気がします。

毎年残念ながら入学式に桜は咲いていません。

大方、4月中旬〜5月頭辺りが見頃。

家の近くの五稜郭の桜はとても素晴らしいので

お近くにお越しの際はぜひご覧下さい。

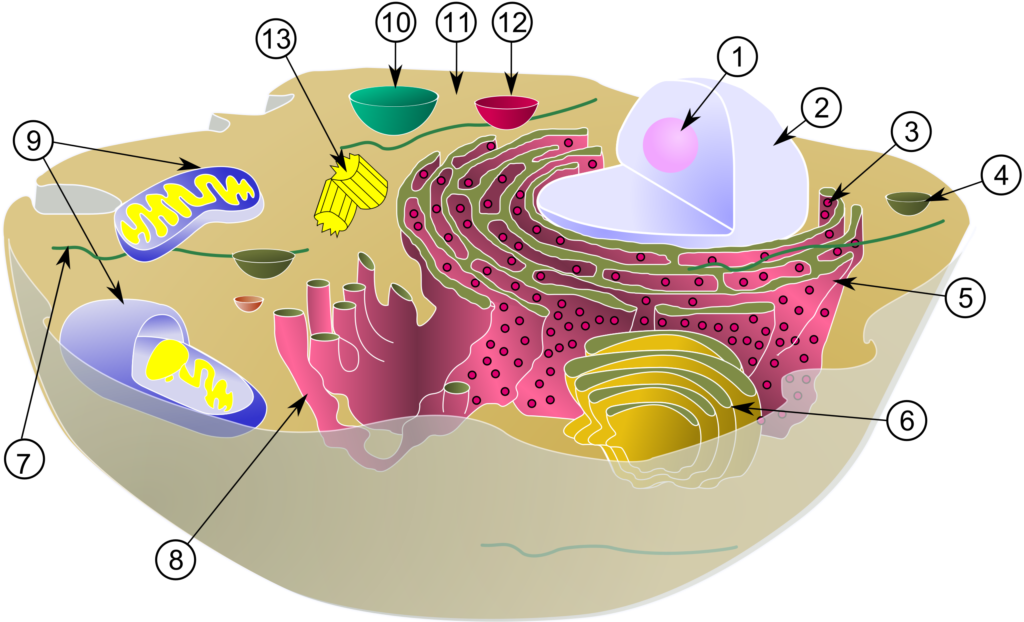

昨日「疲れ」は「体の疲れ」と「脳の疲れ」があるとお伝えしました。

その中でミトコンドリアがエネルギーを作り出しているんだ

というお話をさせていただきました。

わたしたちがこうやって体を動かせるのも、考えを巡らすことができるのも、

息ができるのも、全てエネルギー工場ミトコンドリアさまさまのおかげさま

なんです。

「脳」の細胞の中にもミトコンドリアが多く存在しています。

エネルギーをたくさん使うところではミトコンドリアがたくさんいます。

そしてミトコンドリアというのは非常に

活性酸素の影響を受けやすいところなんです。

「甘酒」にはエルゴチオネインという

ビタミンEの7000倍の抗酸化力をもつアミノ酸が

含まれています。

参考文献:麹甘酒に含まれる物質の網羅的同定(八海醸造株式会社と新潟県農業総合研究所食品センターとの共同研究)

「甘酒」に含まれる栄養素は疲れた体に浸透して

エネルギー補給をしてくれたり、

エネルギーを作る材料の補酵素として働いたり、

高い抗酸化力で活性酸素を還元したりする効果がある、

疲労回復に適した飲み物でした。

血糖値を気になさる方や低血糖の方は飲み過ぎにご注意ください。

「甘酒」には以下の栄養素が含まれています。

ブドウ糖、オリゴ糖、ビタミンB1、ビタミンB2、

ビタミンB3、ビタミンB6、葉酸、ビオチン、イノシトール、

トリプトファン・リジン、メチオニン・フェニルアラニンなどの

必須アミノ酸、食物繊維など

意外にたくさんの栄養素があり、驚かれる方も多いかもしれません。

甘酒が疲労回復に効果がある理由としてはブドウ糖をはじめ、

ビタミンB群、葉酸、アミノ酸などの豊富な栄養価にあります。

「疲れ」には「体の疲れ」と「脳の疲れ」があります。

肉体労働をして体を酷使し「疲れ」てしまうと、

筋肉の中に貯蔵しているエネルギー源の「グリコーゲン」を

使い果たしてしまいます。

「疲れ」により、一時的に血流が悪くなり、筋肉が動かず

動きが鈍くなります。

酷使した刺激による損傷や炎症で筋肉痛が起こります。

そこで必要なのは十分な休養と栄養補給です。

まずはブドウ糖がすぐにエネルギー源として働く、

という即効性があります。

この場合は直接的に作用するので

血糖値の上がり方に注意が必要です。

「疲れ」や「筋肉痛」は筋肉から血中に乳酸が出て、

蓄積されて起こるもの

という認識がありましたが、それは間違いだったようです。

乳酸は血中に出た後エネルギー源として再利用されます。

再利用される過程で、乳酸からピルビン酸への可逆反応を触媒する

乳酸脱水素酵素の働きをサポートするのが

ビタミンB1とビタミンB3(ナイアシン)になります。

ピルビン酸はクエン酸回路に乗り、ミトコンドリアで

エネルギーの元として使われます。

細胞内のミトコンドリアはわたしたちが生きていくためのエネルギーを

生産してくれる大切な器官になります。

エネルギーとして再利用されるということは

早期の疲労回復にも繋がります。

「疲れた体」に「甘酒」の栄養素が入ることで

このクエン酸回路の働きを補助して

エネルギーを作ってくれるんですね!

次回また疲労回復の続きをお伝えします。

わが家の調味料部隊の一番隊隊長は「塩麹」だということは

昨日お伝えしました。

日常的に使っている「塩麹」。

今日はひな祭りなので、「ちらし寿司」の元、

「すし酢」レシピをご紹介します。

わたしは料理する時、分量等は適当なので

その時の体調に合った分量に変化させて下さいね!

我が家のすし酢は砂糖フリーです。

甘みは「甘酒」「塩麹」「りんごジュース」

といったものを使います。

ご飯に「りんごジュース」?

合わね〜!と思ったあなた、騙されたと思って挑戦してみて下さい笑

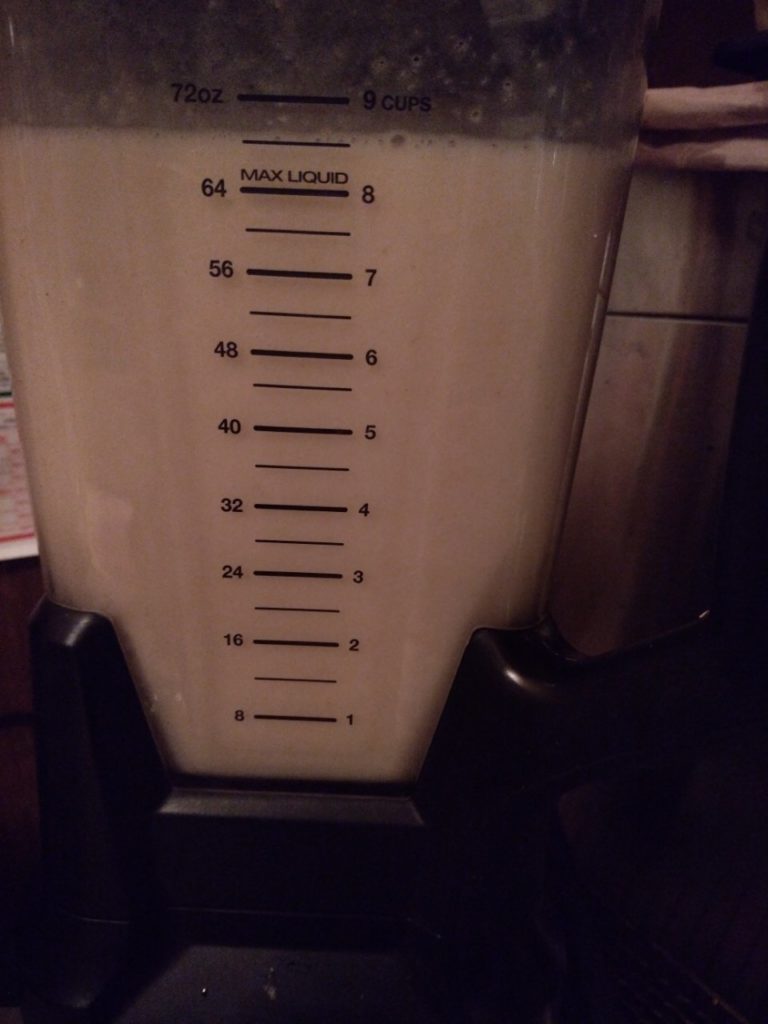

甘酒 60ml

リンゴ酢 75ml

塩麹 15ml

梅酢 10ml

①上記を混ぜ合わせる。

りんごジュース 50ml

リンゴ酢 75ml

塩麹 25ml

①上記を混ぜ合わせる。

分量は適当です笑

*塩麹はものによって塩分濃度がかなり違うので調整してくださいね。

いつだったか、リンゴジュースがなくて

リンゴをフープロでガーして入れたこともありました。

とてもデリシャスなお味でした。

いろいろ工夫していい味見つけて下さいね😄

「すし酢」を作ってみて足りなかったら、

作り直して混ぜこんでます。

作りすぎたら亜麻仁油を足したりしてドレッシングに使えますよ。

良い「塩麹」ライフをお送りください。

夏バテに効果があり、夏の季語にもなっている「甘酒」。

甘酒の秀れた栄養価を見てみましょう。

お米が麹菌によって分解された甘酒は20%がブドウ糖です。

ビタミンB群やアミノ酸、食物繊維が豊富で病院の点滴成分とほぼ同じなんですよ。

米麹はお米に麹かびを繁殖させる時に作り出される消化酵素がついたもの。

甘酒は麹の消化酵素である程度分解され、消化の負担が少ないんですね。

消化は体にとってとても負担がかかるものです。

1日3食しっかり食べた時に消化に費やすエネルギーは

フルマラソンを完走するエネルギーと同じくらいです。

消化は相当な負担をかけている行為だということがわかりますね!

そしてブドウ糖にまで分解されたものは

点滴のようにすぐに栄養として吸収されます。

消化に負担が少なく、吸収されやすい「甘酒」は

夏バテや胃腸が弱っている時には心強い味方ですね。

わがやの万能調味料1位は「塩麹」だ!と断言できるほど、

「塩麹」は優れものなのです。

そして作り方も簡単すぎる〜。

さて。

まずは甘酒を作ります。

・・・・・・・・・・。

甘酒の作り方知らない人もいるか。

米麹 200g

水か60度のお湯 500cc

炊飯器に入るボウル

①米麹をボウルの中でほぐします。

②水(お湯)を注いで撹拌します。

③炊飯器に②を入れて保温を押して蓋を閉めます。

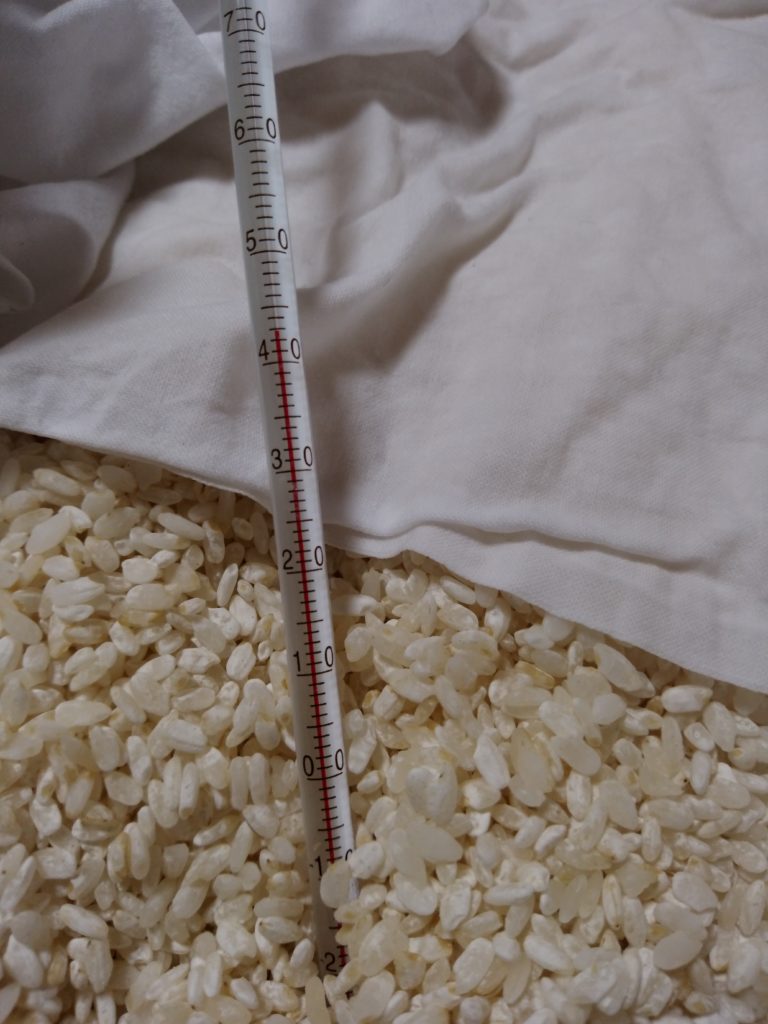

④温度計で60度くらいになったら蓋とおかまの間に箸を挟んで

隙間を開けて5〜7時間待ちます。

⑤米麹がとろとろになっていて、十分な甘さを感じたら出来上がり。

ウチではいつも1400gの米麹を使って作ります〜。

手作り甘酒 200g

塩 20g

①フードプロセッサーでガー!して出来上がり!

*市販の甘酒だと火入れしてあるので酵素の力はなくなっているかと思います。

簡単なのでぜひ手作りをお勧めします。

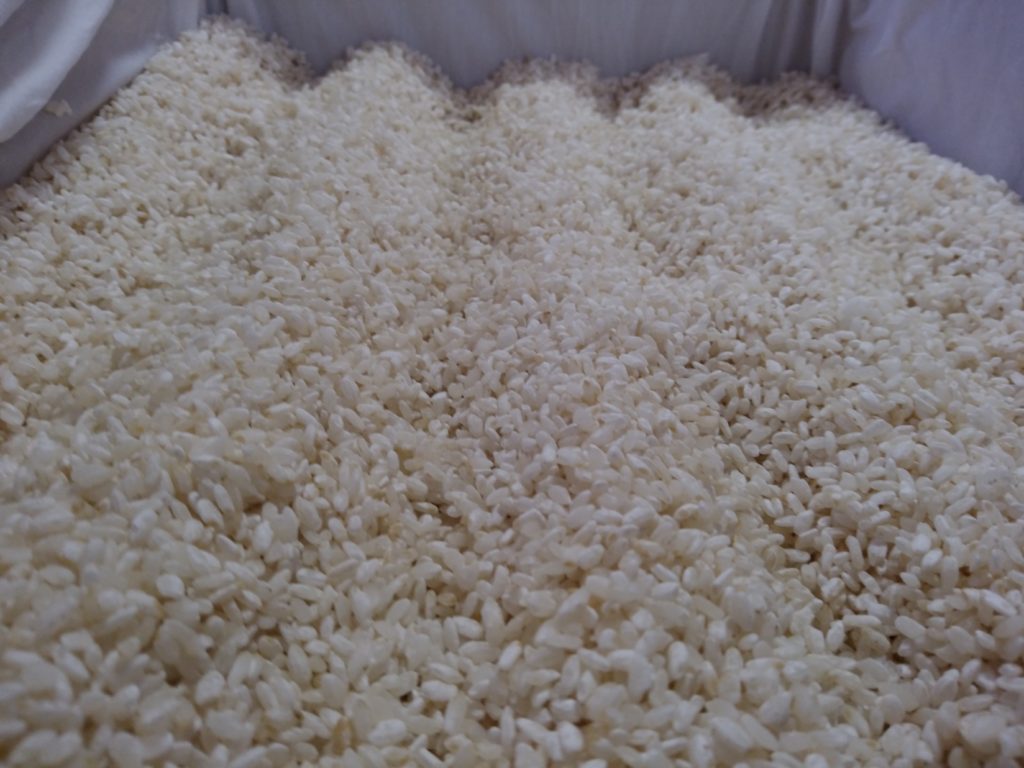

とうとう4日目。ホクホクの米麹が出来上がります。

▪️米麹の完成(出麹)

▪️米麹の完成(出麹)

種切りから約42〜50時間後にようやく米麹の完成です。

状貌と香りはどうでしょうか?

・栗のような香り

・白い菌糸がお米に食い込んで板状になっており、ほぐすとすぐ崩れる

・全体が白くなっている

このような状貌でしたら完成です。

完成したら、出来るだけ早く熱を取ります。

麹蓋を重ねずに広げ、米麹を崩して外気に触れさせて冷まします。

冷ましたら、用途により、紙袋やビニール袋に保管します。

▪️米麹の保存方法

保存方法は3つ、冷蔵、冷凍、塩きりがあります。

冷蔵の場合は、冷蔵庫で2〜3週間。

冷凍は冷凍庫で3ヶ月くらい。

塩きり麹だと4ヶ月です。

*塩きり麹とは塩と麹を混ぜ合わせておく保存方法です。

塩が入っているので甘酒作りなどには使えません。

みんなでワイワイ味噌づくりをしながら

「まごわやさしいな」ランチを食べるイベントです!↓

3日目です。仕込んだ米麹はどうなっているでしょうか?

麹は生き物です。子育てと同じで時間通り予定通りにいかないもの。

蒸米の状貌(じょうぼう)をよく観察して見ましょう。

▪️箱に入った蒸米の切り返し

▪️箱に入った蒸米を麹蓋に移す(盛り)

▪️麹の手入れ2回目(中仕事)

▪️麹の手入れ3回目(仕舞仕事)

▪️箱に入った蒸米の切り返し

引き込みから18~20時間くらいたつと麹菌の甘〜い香りが漂ってくます。

うまく菌糸がまわっていれば、お米のまわりに白い菌が繁殖して

白っぽくなリます。

お米の塊があるようならほぐして、混ぜ込んで酸素を入れてあげます。

麹菌は繁殖のためには酸素が必要な好気性菌。

麹カビ菌にとっての繁殖適正温度は25度〜30度とかなり低めで

50度で死滅してしまいます。

ちなみに納豆菌の繁殖温度は40度〜70度です。

▪️箱に入った蒸米を麹蓋に移す(盛り)

切り返しから3時間ほどたったら麹蓋に蒸米を移します。

この、箱から麹蓋に移し替える作業を「盛り」と言います。

この時の品温は必ず40度を超えていることを確認してください。

「盛り」を行う目安が40度を超えていること、です。

もし超えていなければ、超えるまで待ちましょう。

「盛り」の作業に入るときは室温が低いと蒸米が冷めてしまうので

しっかりと室温にも気を配ります。30度くらいが理想です。

手早く作業を進められるよう、道具は準備しておきましょう。

麹蓋がない場合、頑丈なダンボールの底から高さ20センチくらいを切って

布を敷いて使用することもできます。

麹蓋でしたら布は必要ありませんが、ダンボールに直接ですと

ダンボールに麹がくっついてしまうので種切り後に入れた箱と

同じように包んで使います。

今回わたしもこの方法でやりました。

蒸米をなるべく薄く伸ばし、

畝を作って空気に触れる面積を増やしてあげます。

包んでから、乾きすぎないように清潔な濡れタオル(温水で絞ったもの)を

一枚上に乗せます。

▪️麹の手入れ2回目(中仕事)

「盛り」から5〜6時間たつと、さらに麹菌が繁殖して、温度が上昇してきます。

ちょこちょこと温度を見て、室内の温度、湿度を確認して下さい。

5〜6時間たつと、再度40度くらいになっているので蒸米を混ぜて空気を入れます。

これを「中仕事」と言います。

この作業も室内の温度を30度に保って乾燥しすぎないよう、

手早く行います。

お温度、湿度を確認して、タオルが乾いているようなら再度温水で濡らして

かけて保温庫で発酵させます。

その後も40度以上になるようなら麹蓋の位置を入れ替えたり、

手で撹拌したりして38度程度を保ちます。

難しいようでしたら、暖房器具のスイッチを切ったり、つけたりしながら

温度調節をして下さい。

わたしは掘りごたつで作業をしたので、掘りごたつの上下の暖房を

つけたり、消したり、換気口を開けたりしながら温度調節をしました。

*掘りごたつの作業は雑菌が心配なので大きなビニールのシートで覆って

使用しました。

▪️麹の手入れ3回目(仕舞仕事)

中仕事から数時間たつと再度40度以上になってきます。

蒸米はもう蒸米ではなく、米麹になっており、

栗のようなほくほくとしたいい香りが漂っています。

実質最後の手入れです。

中仕事と同じように撹拌します。

ここから出麹までは40度以上を保つようにします。

とは言え、50度で麹菌は死滅してしまうので

気をつけましょう。

みんなでワイワイ味噌づくりをしながら

「まごわやさしいな」ランチを食べるイベントです!↓

イベント詳細はこちらhttp://ako-m.com/home/events/